8月20日,38岁的小爱(化名)到武汉市普仁医院开药。“自从办了门特后,我几乎每个月都来这里开一次药。”

小爱患有肝豆状核变性,是一种罕见的铜代谢遗传性疾病,如果不及时治疗,会导致严重的肝脏、神经和精神损伤,甚至可能致命。 2018年5月,国家发布《第一批罕见病目录》,纳入121种罕见病,肝豆状核变性位列其中(编号37)。中国肝豆发病率目前没有确切数据,世界范围内肝豆患者的患病率约1/30000。

肝豆状核变性患者小爱。

时间回到2004年,晨光穿透病房窗帘,17岁的小爱看着自己浮肿的腹部,医生刚刚抽走了又一盆黄浊腹水,当地医院的诊断书上写着“黄疸性肝炎”,却无人知晓此刻她体内的铜正像无声的洪水般淹没肝脏。

原来,因一次意外摔倒让小爱躺进了医院。2个月“黄疸性肝炎”的误诊治疗中,她的腹水反复发作,全身插满针管,直到一位儿科医生在多学科会诊中提出:“可能是肝豆状核变性”。铜蓝蛋白检测最终揭开了折磨她的真凶——肝豆状核变性。

“班主任告诉我同学们为我募捐了一万元,鼓励我一定要好起来参加高考。”这个信念支撑着全身浮肿的小爱,家人带着她远赴合肥求医,在那里进行了八个疗程的驱铜治疗。出院时父亲背着她爬上楼梯的每一步,都是新生之路。

肝豆状核变性的早期诊断曾是医学界的一大难题。北京佑安医院肝病科主任郑素军教授在2022版诊疗指南解读中特别指出:“肝豆状核变性是罕见病中常见病,并不少见。不明原因肝病患儿或青少年,一定要想到肝豆。”他描述的这类患儿往往在入学体检中发现转氨酶异常或脂肪肝,却长期无法确诊。

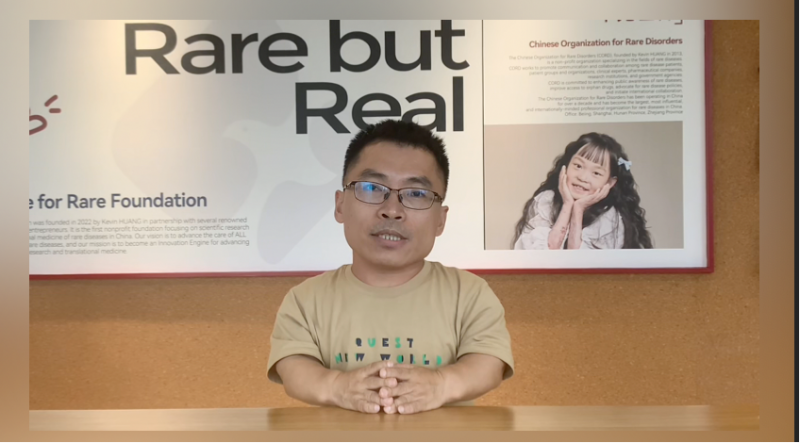

郑素军教授在线科普肝豆病知识。(视频截图)

小爱的求医经历印证了这一临床困境。从2004年误诊“黄疸性肝炎”到最终确诊,她经历了3个月的生死煎熬。当铜离子在体内肆虐时,她的肝脏已出现典型病变——从无症状肝损伤快速进展为急性肝炎伴顽固性腹水,这正是郑素军强调的“肝病型肝豆”典型病程。

在安徽中医药大学神经病学研究所附属医院的救治成为小爱的生命转折点。在这里,小爱见证了我国肝豆病诊疗的专业化进程。“医生每次查房都说‘不怕,能治好’,病友间也互相鼓励。”

重返校园的小爱面临着很多挑战。肝豆病带来的记忆力衰退和持续疲劳困扰着她的学习生活,最终她还是凭借惊人的毅力考上了梦想中的大学。

而更大的压力来自经济层面。大学期间,小爱认为自己的病情已经得到了控制,

“每顿应该吃4粒,我减为3粒。”这种自主减药的行为暗藏致命风险。郑素军在访谈中严肃指出:“擅自减药可能导致铜离子重新蓄积,诱发急性肝衰竭。”但彼时没有医保覆盖的肝豆药物,对已花费二十多万的家庭无异是雪上加霜。

转折发生在2023年湖北省门特政策实施后,小爱的报销比例达89%。像卸下了千斤重担。然而罕见病药物可及性仍如履薄冰。

肝豆病患者面临诸多用药困境,一线用药青霉胺还是上个世纪50年代生产的,并且时常断货,患者没有办法接受持续的驱铜治疗也可能会导致病情加重。随着科学进步发展,国外指南推荐的药物(例如曲恩汀)陆续进入中国,他们仅是罕见病领域的冰山一角。当前7000多种罕见病,仅不足5%存在有效治疗药物,作为为数不多的可以得到有效治疗的罕见病之一,肝豆患者值得更多的治疗选择。

蔻德罕见病中心主任、瑞鸥公益基金会创始人黄如方表示,深层矛盾在于:罕见病药物研发投入以亿计,而患者群体微小,市场回报无法覆盖成本。“这应该由全社会共同努力,政府资助基础研究、药企享受税收抵扣、医保专项基金托底。”

蔻德罕见病中心主任、瑞鸥公益基金会创始人黄如方。

如今,小爱已从那个 17 岁不幸确诊为肝豆病的少女,成长为拥有幸福家庭的女人,是两个孩子的母亲。“每天看着孩子们蹦蹦跳跳地围在身边喊妈妈,摸着丈夫递过来的温热饭菜,我总觉得像做梦一样。可夜深人静时,还是会悄悄握紧药瓶 —— 真希望科学家们能研发出更好的药物,让我不用再担心病情反复,能一直陪着孩子们长大。这平淡的幸福,我想紧紧抓一辈子啊。”

小爱积极参与同馨肝豆组织的活动。

(通讯员唐唐)

来源:央视新闻在线